Gemeinde Wilstedt

Homepage der Gemeinde Wilstedt anlässlich der 1150-Jahr-Feier im Jahre 2010

Gemeinde Wilstedt

Homepage der Gemeinde Wilstedt anlässlich der 1150-Jahr-Feier im Jahre 2010

Verkopplung

von Georg Schnackenberg und Hermann Burfeind

in Zusammenarbeit mit Hermann Poppe

Mit der französischen Revolution (1789 bis 1799) wurde das Ende der Untertänigkeit eingeleitet und die Leibeigenschaft der Bauern nach und nach in verschiedenen Teilen Europas abgeschafft. Eine umfassende Aufteilung begann jedoch erst im 19. Jahrhundert nach der Zeit Napoleons.

In Preußen wurde 1821 die Gemeinheitsteilungsordnung erlassen, es folgte 1850 ein Gesetz zur Ablösung der Reallasten. Im Jahre 1807/1811 erließ das Königreich Preußen die so genannten „Stein-Hardenberg`schen Reformgesetze“. Es waren die Ablösegesetze, im Volksmund als „Bauernbefreiung“ bekannt gewordenen Gesetze. Sie regelten die Überführung von Lehen in Privateigentum. Das Königreich von Hannover übernahm 1831 diese Reformgesetze vom Staat Preußen, wonach sich die Höfe von Lehen freikaufen konnten.

Nun konnte man an die „Generalteilung“ und anschließend die „Spezialteilung“ vornehmen. Mit diesen beiden Teilungen wurde oft die so genannte Verkoppelung verbunden, die heute noch bei vielen Dorfbewohnern ein bekannter Begriff ist. Bei dieser Verkoppelung handelt es sich um die Um- und Zusammenlegung vieler kleiner Flurstücke zu wesentlich größeren Einheiten, die die geänderten Nutzungen im 19. Jahrhundert sehr stark beeinflusste. In einzelnen Feldmarken wurde die Verkoppelung erst möglich, nachdem zuvor die Verfahren der General- und Spezialteilungen abgeschlossen waren. Bei Verkoppelungen handelte es sich um Vorformen der heutigen Flurbereinigung im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland. Sie bewirkten insgesamt eine Neuverteilung der landwirtschaftlich genutzten Bodenfläche, was einer groß angelegten Agrarreform gleich kam. Die Verkoppelung veränderte das Landschaftsbild grundlegend, da sie die Dreifelderwirtschaft abschaffte und die heutigen geometrischen Ackerformen schuf. Allerdings wurde die Verkoppelung der einzelnen Feldmarken erst möglich, nachdem zuvor die Verfahren der General- und Spezial-Teilungen abgeschlossen waren. In Hannover, Schleswig Holstein und Oldenburg wurde diese Zusammenlegung Verkoppelung genannt, in Bayern galt der Begriff Flurbereinigung.

Unter dem Begriff „Teilungen“ fasste man den Vorgang zusammen, bei dem fast alle bisher gemeinsam genutzten Flächen auf die einzelnen berechtigten Hofeigentümer aufgeteilt (privatisiert) wurden. Zunächst mussten entsprechende Flächen zwischen den einzelnen Ortschaften aufgeteilt und durch eine Grenze getrennt werden. Das war die Generalteilung. Darauf folgte die Aufteilung (Spezialteilung) zwischen den berechtigten Eigentümern der einzelnen Orte. in der Regel dauerten die einzelnen Verfahren zusammen länger als zehn Jahre.

Bevor man jedoch die Teilungen vornehmen konnte, war es vielfach nötig, die Bindungen an die einzelnen Grundherren abzulösen. Bis in das 19. Jahrhundert hinein waren die meisten Bauern in unseren Dörfern nicht die Eigentümer des von ihnen bewirtschafteten Hofes. Grundeigentümer und damit Besitzer des Hofes im juristischen Sinne waren u. a. die ehemaligen Klöster, eine adelige Familie, eine Kirchengemeinde, eine Stadt oder ein anderer „Grundherr“. Die einzelnen Bauern hatten „nur“ ein Nutzungsrecht, das ihnen aber ohne einen triftigen Grund nicht genommen werden konnte. Dieses Nutzungsrecht ging auch unverändert an den jeweiligen Erben über. Für die Nutzung war der Bauer dem Grundherrn gegenüber zu Abgaben und Diensten verpflichtet, die im jeweiligen Meierbrief festgehalten wurden. Bei jedem Besitzerwechsel musste ein neuer Meierbrief ausgestellt und bezahlt werden.

In den damaligen Ablösungs-Verhandlungen wurde für jeden einzelnen Hof der gesamte jährliche Geldwert aller regelmäßigen und unregelmäßigen Leistungen ermittelt und mit dem Faktor 25 multipliziert. Die ermittelte Summe war das Ablösungskapital, das der jeweilige Hofbesitzer für das Ende seiner Bindungen an den Gutsherrn zahlen musste. Die Überlegung war: Wenn der Gutsherr diesen Betrag zu 4 % anlegt, bleibt die Höhe seiner jährlichen Einkünfte unverändert. Für den Bauern bedeutete das, dass er seinen Hof nun nach seinen eigenen Vorstellungen bewirtschaften konnte.

Da die Feldmarkgrenzen damals noch nicht festgelegt waren, und die Schäfer und Hirten der einzelnen Orte ihr Vieh dort hüteten, wo sie genügend Futter für das Vieh fanden, waren die Nutzungsberechtigungen verschachtelt. Zwischen den einzelnen Orten und den Betreuern der Herden hatte es immer wieder Streit wegen berechtigter oder unberechtigter Nutzung gegeben. Die überlappenden Berechtigungen wurden bei den einzelnen General-Teilungen zwischen den betroffenen Dörfern angepackt und ausgeglichen.

In den Jahren 1830 bis 1850 wurden alle meierrechtlichen Bindungen und Pflichten abgelöst. Nun konnte man daran gehen, die vielen kleinen Wiesen- und vor allem Ackerflächen durch die so genannte Verkoppelung zu größeren Schlägen umzulegen. Das bis heute fast unveränderte Wegenetz entstand. Neuere Formen der Bewirtschaftung wurden möglich.

In Deutschland gab es noch Anfang des 19. Jahrhunderts vielfältigen Allgemeinbesitz und Nutzungsberechtigungen an landwirtschaftlichen Flächen. Allgemeinbesitz war die Mark (Feldmark) oder auch Allmende (althochdeutsch. algimeinida). Dies bezeichnete den Teil der Gemeindeflur, der sich im Gemeineigentum eines Dorfes befand. Gewöhnlich wurde die Mark als Wald oder Weide, auch Waldweide genutzt, viele Flächen waren aber auch Moor oder Ödland. Nutzungsberechtigt waren meistens nur die ansässigen Bauern, die die Markgenossen waren.

Neben diesem gemeinschaftlichem Eigentum gab es auch Nutzungsberechtigungen, die auf dem Grundeigentum lasteten. Hierzu zählten „Nutzungsberechtigungen

- zur Weide oder Hutung (Waldweide),

- zur Waldmast, Holz-, Streu-, Schilf-, Binsen-, oder Rohrgewinnung,

- zum Grasschnitt, Plaggen-, Heide- oder Bültenhieb,

- zur Torfnutzung,

- zum Pflücken des Grases und des Unkrautes auf bestellten Feldern (zum Krauten), Nachrechen auf abgeernteten Feldern oder Stoppelharken,

- zur Nutzung fremder Äcker gegen Hergabe des Düngers,

- zum Fruchtgewinn von einzelnen Stücken fremder Äcker (Deputatbeete),

- zum Harzscharren“.

Da durch das gemeinschaftliche Eigentum und durch die unterschiedlichen Nützungs-Berechtigungen eine Bewirtschaftung behindert wurde, sollte das Eigentum aufgeteilt und die Nutzungsberechtigungen abgelöst werden. Erste Maßnahmen hierzu wurden in den deutschen Ländern gegen Ende des 18. Jahrhunderts durchgeführt.

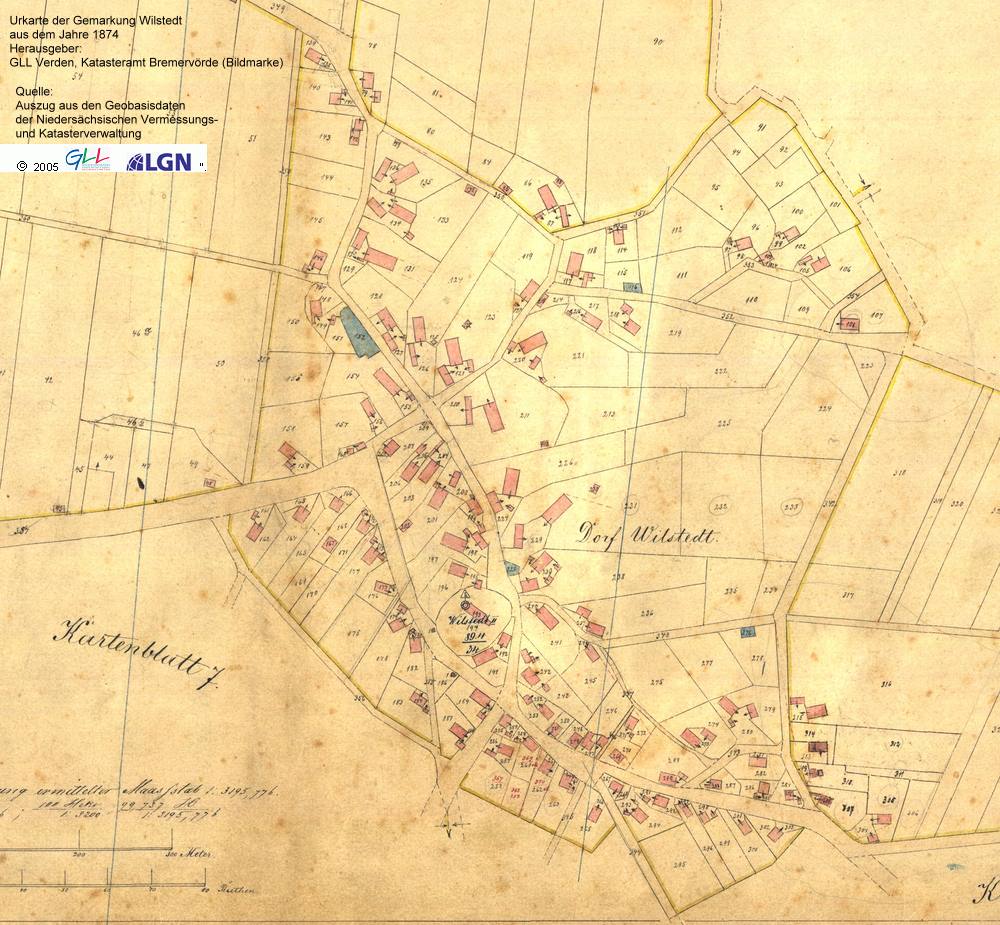

Die Durchführung der Separation, die zu starken Veränderungen in der Landwirtschaft führte, wurde von vielen Problemen gebremst. Dazu zählte die Angst der Landeigner vor finanziellen Verlusten ebenso wie Streitigkeiten der Interessenten bei der Aufteilung der Parzellen nach Größe und Bodengüte und der anschließenden Verlosung. Mitunter dauerte die Separation ganzer Orte in mehreren Etappen über zehn Jahre. Die Neuordnung des Grundbesitzes und der Bodenbewirtschaftung ging in vielen Territorien mit der sog. Bauernbefreiung, also der Aufhebung von herrschaftlichen Abhängigkeiten einher, begann teilweise schon im 17. und wurde manchmal erst im späten 19. Jahrhundert vollendet. In Wilstedt wurde die Verkoppelung um1858 begonnen und etwa 1870 abgeschlossen.

Dabei wurde eine Grundstückskarte der Feldmark und des Dorfes erstellt und die Hausgrundstücke erstmals nummeriert.

Nach dem Plan für die Spezial-Theilung und Verkoppelung zu Wilstedt – 1862

(entnommen aus der Akte des Niedersächsischen Landesarchivs/Staatsarchiv Stade:

Rep. 928 Bremervörde Nr. 928)

Wilstedts Hofbesitzer des Jahres 1862

Flächenangaben von 1876 (entnommen Rep. Nr 129 Bremervörde II, Nr. 138, 139, 140),

Grundsteuer-Mutterrolle des Gemeindebezirks Wilstedt, Bd. I, II, III

| Haus-Nr. | alter Hofname | ha | ar | qm | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Ernst Heinrich Hoffmann Hauptstr. 40, heute Seniorenpflegeheim | Armbrecht, später Hottendorf | Altbauer | 7 | 44 | 66 |

| 2 | Küsterei Alte Schule Am Brink 2, heute Gemeindebüro | --- | 24 | 30 | 9 | |

| 3 | Hermann Buthmann, Haus wurde abgerissen, Aussiedlung Dipshorner Str. 1 Johann Bahrenburg | --- | Anbauer | 2 | 64 | 28 |

| 4 | Tamke Mahnken heute Sparkasse und Apotheke, Am Brink 1 | Koarshus | ¾ Höfner | 51 | 11 | 15 |

| 5 | Johann Ohlrogge heute Hauptstr. 38 | Jürdenshus | Altbauer | 9 | 96 | 28 |

| 6 | Hermann Otten heute Hauptstr. 36 | Stoffershus | ¾ Höfner | 52 | 13 | 45 |

| 7 | Johann Schnackenberg Aussiedlung Richtweg 11 heute Spielwaren G. Heins, Hauptstr. 34 | Bokelmannshus | ¾ Höfner | 54 | 31 | 22 |

| 8 | Klaus Otten Haus wurde abgerissen | Knoopshus | Köthner | 26 | 8 | 31 |

| 9 | Jürgen Meyer heute Bahnhofstr. 3 | Jan Schlachtershus | Anbauer | 2 | 89 | 3 |

| 10 | Carl Hinrich Schröder heute Bahnhofstr. 4 | Jan Peter sien Hus | Anbauer | 2 | 97 | 43 |

| 11 | Cord Hinrich Mahnken Hofstelle wurde verkauft Mahnken zog nach Otterstedt, Grundstück wurde geteilt, heute Bahnhostr. 2 und Hauptstr. 24 und 26 | Teilershus | Vollhöfner | -- | -- | -- |

| 12 | Claus Ahrens heute Hauptstr. 20 | Polohrens oder Ahrens/Heitmann | Neubauer | 11 | 44 | 54 |

| 13 | Amtsvogt Ocker heute Hauptstr. 18 | Vogt sien Hus | Anbauer | -- | 57 | 1 |

| 14 | Stille-Rodde heute Hauptstr. 8 | Apothekerhus | Anbauer | -- | 41 | 28 |

| 15 | Johann Wichels heute Hauptstr. 6 | Deymannshus | Anbauer | 1 | 74 | 91 |

| 16 | Jacob Schröder heute Hauptstr. 2 | Oymannshus | Anbauer | 5 | 26 | 5 |

| 17 | Hinrich Rosenbrock | Wilstedter Mühle Wilster Möhl | ¾ Höfner | 65 | 59 | 72 |

| 18 | Georg Hinrich Brünings heute Hauptstr. 1 | -- | Anbauer | 2 | 26 | 4 |

| 19 | Peter Meier heute Hauptstr. 3 | Tampenhus | Vollhöfner | 79 | 85 | 74 |

| 20 | Hinrich Postels heute Hauptstr. 5 | Fresenshus | Vollhöfner | 79 | 85 | 81 |

| 21 | Cord Rosenbrock heute Hauptstr. 7 | Peter Röhrshus | ¾ Höfner | 58 | 63 | 4 |

| 22 | Wohlert Cordes heute Hauptstr. 9 | Tüttenhus | ¾ Höfner | 57 | 54 | 40 |

| 23 | Johann Mahnken heute Hauptstr. 11 | Köhnkenhus | Vollhöfner | 85 | 76 | 71 |

| 24 | Claus Mahnken heute Molkereistr. 1 | Gearshus | Vollhöfner | 86 | 38 | 47 |

| 25 | Johann Schnackenberg Molkereistr. 2 | Farmer | Vollhöfner | 85 | 34 | 58 |

| 26 | Pfarre heute Hauptstr. 13 | Pastorenhus | Vollhöfner | 70 | 80 | 48 |

| 27 | Gerd Meier heute Hauptstr. 15 | Harmshus | Vollhöfner | 82 | 64 | 6 |

| 28 | Otte Otten Hauptstr. 17 | Kosottenshus | Vollhöfner | 94 | 60 | 74 |

| 29 | Hermann Meier erbte die Vollhöferstelle Nr. 34 | Postmeiershus | Neubauer | 11 | 53 | 35 |

| 30 | Hinrich Cordes dieses Haus stand zwischen Nr. 29 und 32, wurde abgerissen, Aussiedlung Bahnhofstr. 13 | Schorshus | Vollhöfner | 77 | 62 | 76 |

| 31 | Cord Jagels heute Am Löhberg 2, ehemals Pappelweg | Kottenshus | Köthner | 24 | 42 | 34 |

| 32 | Johann Blanken heute Kleine Straße 1 | Freesen sien Hus | Köthner | 25 | 77 | 34 |

| 33 | Johann Hinrich Mahnken heute Kleine Straße 2 | Jan Jocob sien Hus | Anbauer | 1 | 90 | 89 |

| 34 | Harm Drewes heute Hauptstr. 21 und 23, Vollhöfnerstelle durch Erbschaft an Nr. 29 | Wohlershus | ¾ Höfner | 70 | 25 | 45 |

| 35 | Hermann Schnackenberg heute Hauptstr. 25, China Restaurant | Blankenshus | Köthner | 20 | 59 | 41 |

| 36 | Johann Harjes Haus wurde abgerissen | Schünhus | Neubauer | 10 | 59 | 68 |

| 37 | Hermann Gieschen Haus wurde abgerissen und mit Häusern in der Löhbergstr. 1, 3 und 5 neu bebaut | --- | Anbauer | 1 | 59 | 28 |

| 38 | Cord Ficken heute Löhbergstr. 11 | Ficken-Meyershus | Anbauer | 3 | 86 | 86 |

| 39 | Dierk Gieschen heute Am Bogen 1 | Jochenshus | Köthner | 19 | 48 | 27 |

| 40 | Lütje Mahnken heute Am Bogen 3, durch Heirat kam Nr. 75 dazu | Lemmermannshus | Köthner | 23 | 8 | 44 |

| 41 | Claus Mahnken heute Am Bogen 5, Dietrich Heitmann war der letzte Postkutscher des Amtes Ottersberg | Post-Heitmannshus | Neubauer | -- | 74 | 74 |

| 42 | Friedrich Krankenberg heute Löhbergstr. 19 | -- | Anbauer | 1 | 64 | 54 |

| 43 | Behrend Piephof (später Gefkens Erben) heute Bülstedter Str. 1 | -- | Anbauer | 2 | 5 | 55 |

| 44 | Johann Hinrich Cordes früher Nr. 81 (Löhbergstr. 17), dann Aussiedlung nach Vorwerker Str. 3 | -- | Anbauer | -- | 99 | 95 |

| 45 | Jürgen Viets heute Am Bogen 2, Grundstück wurde geteilt, dadurch entstand Nr. 82, Löhbergstr. 15 | Warnken sien Hus | Anbauer | 1 | 71 | 40 |

| 46 | Peter Köhnken heute Löhbergstr. 13 | Dankers Hus | Anbauer | 1 | 77 | 9 |

| 47 | Claus Müller (vormals Johann Witten) heute Löhbergstr. 14 | -- | Anbauer | 1 | 13 | 10 |

| 48 | Lütje Blanken heute Löhbergstr. 12 | Discher Ohlrogges Hus | Anbauer | 2 | 92 | 20 |

| 49 | Tietje Rodenburg heute Löhbergstr. 10 | -- | Anbauer | 1 | 59 | 86 |

| 50 | Hermann Röhrs heute Schulstr. 1 | Musiker Ficken sien Hus | Anbauer | 2 | 44 | 37 |

| 51 | Harm Bellmann heute Löhbergstr. 8 | Schoster Röhrs Hus | Anbauer | 1 | 73 | 31 |

| 52 | Hermann Stöber heute Löhbergstr. 6 | Doktors Hus | Anbauer | -- | 44 | 39 |

| 53 | Claus Müller, dann Dittmer, Claus Gieschen heute Löhbergstr. 4 | -- | Anbauer | 1 | 81 | 48 |

| 54 | Johann Hinrich Warjes heute Löhbergstr. 2 | Peter Schnieder sien Hus | Anbauer | 2 | 46 | 92 |

| 55 | Apotheker Müller heute Hauptstr. 27 (Kaufhaus Borgfeldt) | Feldmanns Hus | Anbauer | -- | 27 | 74 |

| 56 | Claus Mahnken heute Hauptstr. 29 | Behrens Peter sien Hus | Anbauer | 2 | 73 | 1 |

| 57 | Claus Böckmann heute Hauptstr. 44, Haus wurde nach Brand abgerissen | Behrens-Böckmanns Hus | Köthner | 24 | 90 | 31 |

| 58 | Carl Hinrich Schröder heute Hauptstr. 46 | Corlhinrichs sien Hus | Altbauer | 6 | 24 | 11 |

| 59 | Harm Gieschen heute Konterschaft 1 | Dierk sien Hus | Anbauer | 2 | 24 | 15 |

| 60 | Wohlert Röhrs heute Konterschaft 3 | Groten Behrens sien Hus | Anbauer | 3 | 45 | 19 |

| 61 | Hermann Meyer heute Konterschaft 5, ist mit Nr. 36 vereint worden | Schünen Hus | Anbauer | 2 | 17 | 71 |

| 62 | Peter Otten heute Konterschaft 7 | Claus sien Hus | Anbauer | 1 | 76 | 35 |

| 63 | Claus Böschen heute Konterschaft 9 | Schoster Tütten sien Hus | Altbauer | 8 | 69 | 49 |

| 64 | Hermann Krankenberg heute Konterschaft 11 und 13 | Albert sien Hus | Anbauer | -- | 97 | 30 |

| 65 | Peter Gerdes heute Bahnhofstr. 7 (Schuhhaus Wilstedt), ab 1880 befand sich dort eine Schmiede | -- | Anbauer | 1 | 93 | 2 |

| 66 | Harm Ahrens heute Bahnhofstr. 9 | -- | Anbauer | 1 | 89 | 6 |

| 67 | Jacob Cordes, vormals Moses Hertz heute Bahnhofstr. 11 | -- | Anbauer | 1 | 25 | 68 |

| 68 | Johann Hinrich Mohrmann heute Bahnhofstr. 10 | -- | Anbauer | 13 | 70 | 34 |

| 69 | Curt Otten heute Molkereistr. 7, Molkerei-Grundstück stammt von dieser Hofstelle | Frinz sien Hus | Köthner | 18 | 39 | 21 |

| 70 | Wohlert Bartels heute Molkereistr. 6 | Böckmanns Hus | ¾ Höfner | 64 | -- | 25 |

| 71 | Hermann Dittmer heute Auf der Loge 3 | Göttmokers Hus | Anbauer | 3 | 23 | 17 |

| 72 | Johann Hinrich Cordes heute Auf der Loge 1 | Eymers Hus | ¾ Höfner | 56 | 71 | 21 |

| 73 | Lütje Jagels (Beuster) heute Auf der Loge 7 | -- | Anbauer | 2 | 15 | 16 |

| 74 | Hermann Heitmann heute Auf der Loge 9 (1833 Sitz des Amtsvogts) 1970 Aussiedlung Auf der Loge 12 | -- | Anbauer | 2 | 72 | 36 |

| 75 | Diedrich Nordhusen heute Auf der Loge 11 (s. Nr. 40) | Wilhelm Meyer sien Hus | Anbauer | 1 | 66 | 76 |

| 76 | Hinrich Meier heute Auf der Loge 8 | Mangels Hus | Neubauer | 14 | 6 | 90 |

| 77 | Lütje Teuben heute Auf der Loge 10 | Teiten Hus | Altbauer | 5 | 59 | 49 |

| 78 | Peter Postels heute Auf der Loge 4 | Timmermannshus | Neubauer | 10 | 59 | 54 |

| 79 | Peter Röhrs, vormals Schlobohm heute Auf der Loge 2 | Oymann Hus | Altbauer | 2 | 15 | 25 |

| 80 | Cord Hinrich Müller heute Schulstr. 2 | Discher Müllers Hus | Anbauer | -- | 50 | 67 |

| 81 | Johann Hinrich Cordes (s. Nr. 44) | -- | Anbauer | -- | 27 | 16 |

| 82 | Hermann Pilster, verkauft an Lühmann heute Löhbergstr. 15 | Schoster Lühmann | Anbauer | -- | 58 | 20 |

| 83 | Friedrich Gieschen heute Löhbergstr. 16 | Lütje Schnieder | Anbauer | 1 | 14 | 18 |

| 84 | Johann Schnackenberg heute Löhbergstr. 18 | Sackmanns Hus | Anbauer | 1 | 55 | 58 |

| 85 | Christian Cordes heute Kurze Straße 2 | -- | -- | -- | 9 | 57 |

Hier noch einige Begriffe zum früheren Höferecht (nach Informationen von Ewald Albers):

Abgaben: Die Menge der zunächst überwiegend als Naturalien zu leistenden Abgaben richtete sich nach der Größe des Hofes. Je nach Grundherrn wurden verschiedene Produkte festgeschrieben. In den Meierbriefen wurden sie bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts angegeben, auch wenn sie schon längst „zu Gelde gesetzt waren“.

Ablösung: Die Ablösung war eine Auswirkung der französischen Revolution und der so genannten Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen und danach fortlaufend in den anderen deutschen Ländern. der jährliche Wert aller regelmäßigen Abgaben und Dienste an den Grundherrn wurde in langwierigen Verhandlungen errechnet. Dieser Jahreswert wurde mit dem Faktor 25 multipliziert (bei den Preußen nach 1866 mit dem Faktor 18), so dass man den Wert des Ablösungskapitals erhielt. Diesen Betrag mussten die bisherigen Meier zahlen, um alle Rechte des Grundherrn abzulösen.

Anbauer / Abbauer: Diese beiden Begriffe entstanden erst in der jüngeren Zeit der Höfegeschichte, meist nach 1800. Der Anbauer hatte im Dorf eine kleine Hofstelle gegründet. Beim Abbauern handelte es sich häufig um einen jüngeren Sohn, der etwas vom Hof abbekommen hatte. Es konnte auch eine Tochter sein.

Brinksitzer / Brinkkätner: Hierbei handelt es sich in der Regel um jüngere Stellen, die oft in der Dorfmitte, auf dem so genannten Bauernbrink, angelegt wurden. Da sie aber über sehr wenig Grundbesitz verfügten, waren sie auf Nebenerwerb angewiesen. Neben dem Dorflehrer zählten dazu verschiedene Handwerker oder ein Gastwirt.

Dienste: Im Meierbrief legte der jeweilige Grundherr fest, welche Dienste die einzelnen Bauern bei ihm leisten mussten. Verbreitet war die Pflicht, jede Woche einmal auf dem Hof des Grundherrn zu arbeiten. Auch war festgelegt, ob der Bauer mit einem Gespann oder mit einem bestimmten Geschirr/Werkzeug kommen musste. Die Anzahl der Fahrten (Reisen) für den Grundherrn konnte ebenso festgelegt sein wie der Dienst bei bestimmten Anlässen.

Erbrecht: In der Regel war der älteste Sohn erbberechtigt. Wenn keine Söhne vorhanden waren, folgten die Mädchen dem Alter nach. Das Ältesten-Recht durfte nur in begründeten Ausnahmefällen übergangen werden. Wenn keine gemeinsamen Kinder vorhandne waren, erbte der überlebende Ehegatte nach dem Grundsatz „längst lebt, längst Gut“. Dann waren Kinder aus einer eventuellen neuen Ehe erbberechtigt. Wenn aus den genannten Gruppen keine Erben vorhanden waren, trat das Heimfallsrecht (siehe dort) in Kraft, auch wenn man den nächsten „Meier“ in der nahen Verwandtschaft suchte.

Gemeinheitsteilung: Bei der Gemeinheitsteilung handelte es sich nach 1820 um die Aufteilung von Heide-, Weide- und Moorflächen. Die Gemeinheitsteilung gliederte sich in die Generalteilung und die Spezialteilung (siehe dort).

Generalteilung: Der erste Schritt der Teilung aller Heide-, Wald- und Moorflächen, die sich im gemeinsamen Besitz befanden, war die Generalteilung. In einem oft zeitraubenden Verfahren mussten die Berechtigungen und Ansprüche der Dörfer gegeneinander ermittelt und ausgeglichen werden. Mit Abschluss der Verhandlungen zwischen den Dörfern entstanden die bis in die jüngere Zeit bestehenden Gemeindegrenzen.

Grundherr / Gutsherr: Der Grundherr war juristisch der Besitzer vieler Höfe, die er zu Lehen (zur Nutzung) an die Bauern übergab. Im so genannten Meierbrief wurden die gegenseitigen Rechte und Pflichten festgehalten.

Grundsteuer/Mutterrolle wurde (zumindest seit 1876) beim Katasteramt für jede Feldmark geführt. In ihr sind alle Veränderungen des Grundbesitzes für jede Hofstelle festgehalten. Für die Grundsteuer war es besonders wichtig, von welchem Hof eine bestimmte Fläche kam, aber auch, an wen sie ging.

Häusling / Beibauer: Der Begriff Häusling wurde bis nach dem Zweiten Weltkrieg benutzt. Es handelte sich um ein Ehepaar, das kein eigenes Land und kein eigenes Haus hatte. Es wohnte bei dem Bauern in dessen „kleinem“ oder Altenteilerhaus und erhielt etwas Land zur eigenen Bewirtschaftung. Dafür musste er auf dem Hof des Bauern arbeiten, vor allem in den Spitzenzeiten. In den älteren Zeiten übten die Häuslinge oft ein dörfliches Handwerk aus oder gingen als Saisonarbeiter zum Grasmähen nach Holland.

Hausmann / Hauswirt: Der Besitzer eines Vollhofes wurde in früheren Zeiten Hausmann, Hauswirt oder Baumann genannt. Nach der Verkoppelung waren sie die Vollhöfner. Durch die verschiedenen Teilungen sind Bruchteilbezeichnungen (½ - Höfner, 1/3 - Höfner, ¼ - Höfner usw.) entstanden, die sich bis nach dem Ersten Weltkrieg gehalten haben.

Heimfallsrecht: Wenn der Lehnsmann („Meier“) keinen berechtigten Erben hatte (siehe Erbrecht), fiel die Hofstelle an den Grundherrn zurück. Der musste den Hof aber bei unveränderten Bedingungen zu „Meierrecht“ an einen neuen Lehnsmann geben. Oft suchte der bisherige Lehnsmann schon zu Lebzeiten einen Nachfolger. Der konnte als „Fremder“ aber nur mit Einverständnis des Grundherrn einen Meierbrief bekommen.

Interimswirt: Wenn der jeweilige Baumann/Hausmann/Kätner durch Tod ausfiel, musste die Hofstelle funktionsfähig bleiben. In den meisten Fällen verheiratete sich die Witwe recht bald wieder, so dass ein neuer „Meier“ auf den Hof kam. Er war „ad interim“ der Wirt für eine festgelegte Übergangszeit. Seine Wirtschaftszeit endete in der Regel, wenn der Erbe volljährig (25 Jahre) wurde und die Stelle übernahm. Den Kindern des Interimswirts stand ebenfalls eine Abfindung vom Hoferben zu wie den Kindern aus der ersten Ehe.

Kätner / Köthner war der Besitzer eines oft recht kleinen Hofes, der auf eine Nebentätigkeit angewiesen war. Er hatte wenig Grund und Boden und durfte auch gegen Barzahlung an die Dorfschaft nur wenig Vieh auf die Sommerweide treiben. Für sein kleines Haus ist die Bezeichnung Kate/Kote geblieben. Die ältesten Katstellen wurden wenige Jahrzehnte vor dem Dreißigjährigen Krieg begründet. Der Kätner war in der Regel auf einen Nebenerwerb durch ein dörfliches Handwerk angewiesen.

Kornzehnt war eine regelmäßige Abgabe, die schon zu Beginn des Mittelalters entstand. Er wird auch der Große Zehnte genannt. Ursprünglich soll der Kornzehnte für kirchliche Aufgaben gedacht gewesen sein. Doch bald schon löste er sich von der Kirche und wurde zwischen einzelnen Grundherrn gehandelt. Jede zehnte Kornhocke ging an den, der den Zehnten ziehen durfte.

Längst Leib, längst Gut oder Längst lebt, längst Gut: Im Ehevertrag wurde für den Fall, dass keine leiblichen Erben (keine Kinder) vorhanden waren, festgelegt, dass der überlebende Partner den gesamten Besitz des verstorbenen Ehegatten erbte. Das wurde besonders wichtig, wenn ein Ehepartner schon früh (ohne lebende Kinder) verstarb und der überlebende Partner sich wieder verheiraten wollte oder sollte. Im Extremfall galt diese Bestimmung schon vom Tag der Verlobung an.

Meierrecht: Im Mittelalter hatte sich das so genannte Lehnsystem entwickelt. Das bedeutete für die Höfe in unserer Gegend: Der Grund und Boden gehörte einem Grundherrn. Bei uns waren das eine Kirche, ein Kloster, eine Stadt oder eine adelige Familie. Sie gaben die Höfe als Lehen zur Nutzung an die einzelnen Bauern, die dafür Abgaben geben oder Dienste übernehmen mussten. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten wurden im so genannten Meierbrief festgehalten. Bei jedem Besitzerwechsel musste ein neuer Meierbrief ausgestellt werden. Der Empfänger eines Meierbriefes wurde vereinfacht auch „Meier“ genannt. Die Bedingungen lagen fest und durften bei Hofübergaben nicht verändert werden.

Neubauer: Im Gegensatz zu den Kätnerstellen war mit den später gegründeten Stellen der Neubauer (sehr oft nach 1750) meist kein dörfliches Handwerk verbunden. Die Familien der Neubauer fanden in der Regel nur durch Arbeit als Tagelöhner zusätzliche Einnahmen.

Spezialteilung: Wenn die Generalteilung zwischen den einzelnen Dörfern abgeschlossen war, begann das Verfahren der Spezialteilung zwischen den Berechtigten eines Hofes. Hierbei ging es vor allem darum, die im Gemeinschaftsbesitz befindlichen Heide-, Weide- und Moorflächen auf die einzelnen Berechtigten aufzuteilen. Für eventuell vorhandene Waldflächen wurden in den einzelnen Orten verschiedene Verfahren angewandt.

Verkoppelung: In den meisten Feldmarken wurden Spezialteilung und Verkoppelung gleichzeitig durchgeführt. Bei der Verkoppelung wurden viele kleine und kleinste vorwiegend Ackerparzellen durch Um- und Zusammenlegung in weniger für damalige Verhältnisse recht große Stücke umgewandelt. Dabei entstand auch das heute noch weitgehend bestehende Netz von Wegen und Wasserläufen.

Zu Gelde gesetzt: Wenn Naturalabgaben in eine regelmäßige Geldzahlung umgewandelt wurde, wurden sie „zu Gelde gesetzt“. Sie wurden also kapitalisiert.

© Gemeinde Wilstedt

27412 Wilstedt

Am Brink 2

Tel.: (0 42 83) 50 80

Fax.: (0 42 83) 98 15 69

gemeinde-wilstedt@t-online.de

Neuauflage 2019

website by JobiMedia

JobiMedia-CMS Version 2020.11.27.1